お茶の選び方

青鶴茶舗Thés du Japon では、日本全国からの様々な品種から作られた、ブレンドしていないシングルオリジンの日本茶を幅広くご紹介し

ています。皆様にもぜひ日本茶の奥深さを堪能していただきたいのですが、いざお茶を選ぶとなると、特にこれから始めようという方には

とても難しいのが現実です。

そこで、数あるお茶の中から自分に合うお茶にたどりつけるよう、役に立つヒントをいくつかお伝えしたいと思います。

お茶の種類

日本茶を知るにはまず、煎茶から始めるのがよいでしょう。日本茶を代表するお茶の種類であり、また最もバラエティに富むお茶でもあります。

気を付けていただきたいのですが、とにかく上質のお茶が欲しいからという理由で

玉露を選ぶことはしないでください 。玉露は独特の淹れ方と喫し方をしなければその価値を正しく評価できない種類のお茶なのです。

煎茶より優れているとか劣っているとかではなく、違うものということで、ある程度経験を積んでから楽しまれることをお勧めします。

味の傾向の決め手となる主なポイント

お茶にはそれぞれ個性がありますが、味には大きな傾向がみられ、これは主な栽培方法と製造方法の違いの結果によるものです。

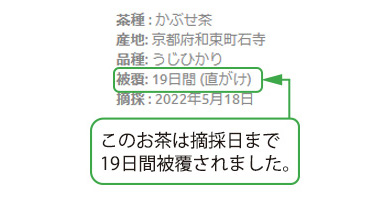

-被覆しているかどうか

風味の点では、摘み取り前に一定期間お茶の木に覆いをすると、

うま味が豊富で被覆茶特有の芳香(こんぶのような香りともいわれる)のお茶になります。また、渋みも少なくなります。

それぞれのお茶には被覆しているかどうかの表示があります(表示がなければ被覆していないということ)。

青鶴茶舗 Thés du Japonでは被覆していないお茶を中心にしていて、少しだけ被覆したお茶も扱っています。というのも、長い期間被覆したお茶の香りは個性が弱まってしまう傾向があるからです。とはいえ、最初はこの両方のタイプの煎茶をぜひ試してみてください。

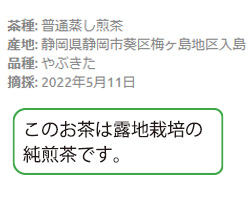

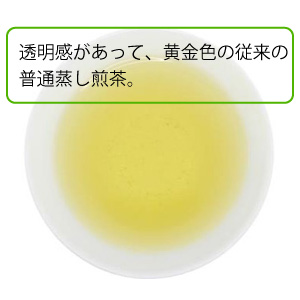

-普通蒸しか深蒸しか

深蒸しとは蒸し時間を長くした新しい方法で、日本では主流になっていますが、あまり良い理由からではなく(淹れたお茶は濃い緑色で不

透明。イコール味がより濃い、ということにはならない)、また個性的な面白みにも欠けてしまいます。

青鶴茶舗Thés du Japon では従来の普通蒸し(浅蒸しともいう)を主に扱っていますが、深蒸し茶のシリーズもご提案しています。

ですのでどちらのタイプもお試しいただけます。どちらがよりまろやか、あるいは強いかを判断するのは難しいのですが、普通蒸しはより

のど越しがよく、一方、深蒸しはまったりしているといえるでしょう。

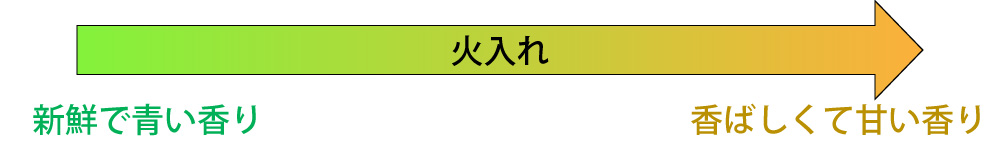

-火入れ

火入れとは、ほうじ茶を作るときの高温の焙煎工程のことではなく、未完成品である荒茶の仕上げをするときに行う最後の乾燥工程のことです。

この火入れの強さによって、お茶の芳香が全く違ってきます。

火入れが弱いときれいな緑色で青々とした、清涼感のあるお茶(リストの星なし~一つ星)になります。一方、火入れが強いとより甘く香ばしい香りのお茶になり、時にはよりしっかりとしたお茶になります(三ツ星~四つ星)。

これは選ぶ時のポイントとなる特に重要な基準と言えるでしょう。この2つの違いをよく知っておくことが一番の基本です。

-品種

ワインの世界でいうぶどう品種と同じで、お茶についてはまだあまり知られていませんが、選ぶ時の基準になる一番大事なポイントです。

特に青鶴茶舗 Thés du Japon のように、ブレンドしていないお茶を提供するお店では重要です。ワインを例にすると、ワインの愛飲家は産

地ではなく品種で選ぶことが少なくありません。シャルドネをこよなく愛する人はブルゴーニュを、ソーヴィニヨンブランを好む人はボルドーを選ぶことになるでしょう。

実際、品種が違うと風味は異なり、全く違うことさえあります。

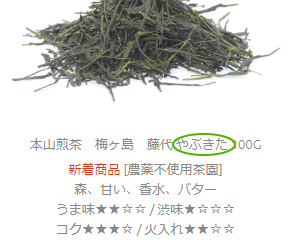

日本茶には品種が

100 種ほどありますが、中でもやぶきたが一番流通量が多く、栽培面積の実に 70 %を占めています。

ですから、

日本茶を知るにはこのやぶきたを知ること、そして、やぶきたで作られたお茶をいろいろ飲んでみることが不可欠です。

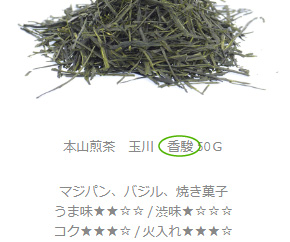

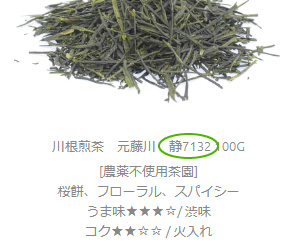

品種による違いを実感するには、芳香が強く違いが分かりやすい品種を選びます。香駿、静 7132 、やまかい、あさつゆなどです。

それでも、火入れの度合いによっては同じ品種でも全く違う香りになることもあるので覚えておいてください。

-萎凋

この工程は緑茶製造では標準ではなく一般的ではないので、最後に取り上げました。製茶前に、摘み取った茶葉から水分を一部蒸発させる

処理のことです。紅茶と烏龍茶には必須の工程ですが、日本の緑茶の場合は基本的に行われません。それでも、お茶に違った香りを与える

ために、数年前から煎茶と釜炒り茶でこの処理が行われるようになってきました。特にこの萎凋のおかげでとても魅力的な香りがするよう

になった品種もいくつかあります。ゆめわかば、ふくみどり、藤かおりなどです。

これらはごく少数ですが、特徴のある香りの理由を知ためるにも、お茶によってはこの工程があることを知っておくことが大切です。

うま味それとも渋み?

最後に、基本的な味の基準にもどって、ご自分の好みはうま味が際立つお茶なのか、それともぴりっと渋みのあるお茶のどちらなのかによって選ぶことができるでしょう。

この点は少し被覆の問題にもかかわってきますが、それだけではありません。

覆いをしなくてもうま味が豊富な煎茶もあり、そのうま味は被覆したうま味とはまた少し性質が違います。

この説明が日本茶のことをもっとよく知り、その良さを改めて発見するお役にたてれば幸いです。