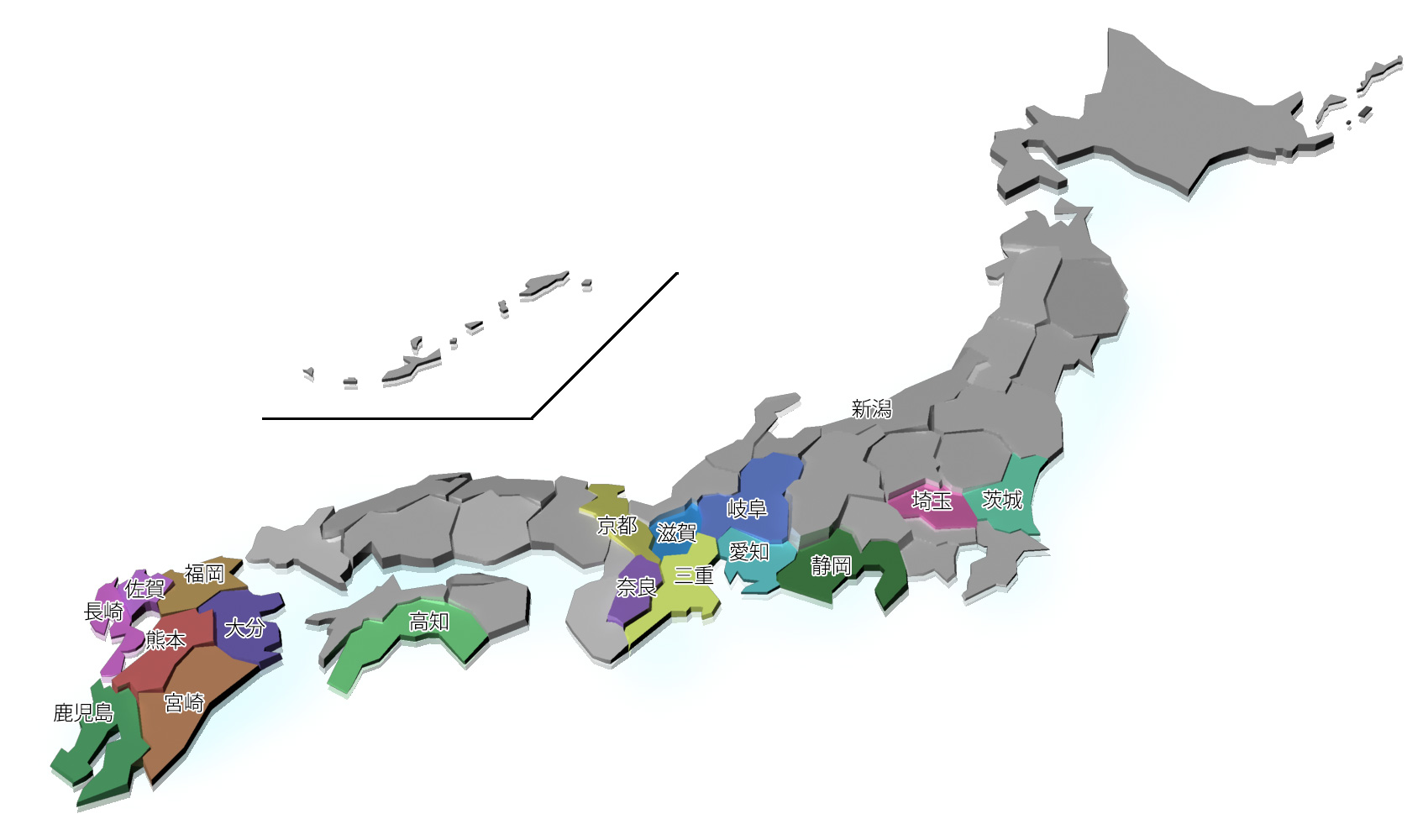

日本のお茶生産地域

お茶は日本のほぼ全域で生産されていますが、東北地方より北側の生産量はごくわずかです。

2022年度の県別栽培面積(ヘクタール)

| 府県 | 栽培面積(ha) | 比率(%) | |

| 1 | 静 岡 | 13,800 | 39.14 |

| 2 | 鹿児島 | 8,250 | 23.40 |

| 3 | 三 重 | 2,552 | 7.24 |

| 4 | 京 都 | 1,528 | 4.33 |

| 5 | 福 岡 | 1,488 | 4.22 |

| 6 | 宮 崎 | 1,230 | 3.49 |

| 7 | 熊 本 | 1,100 | 3.12 |

| 8 | 埼 玉 | 785 | 2.23 |

| 9 | 長 崎 | 680 | 1.93 |

| 10 | 佐 賀 | 576 | 1.63 |

| 11 | 奈 良 | 488 | 1.38 |

| 12 | 大分 | 486 | 1.38 |

| 13 | 岐 阜 | 398 | 1.13 |

| 14 | 滋 賀 | 383 | 1.09 |

| 15 | 愛 知 | 278.2 | 0.79 |

| 16 | 茨 城 | 174 | 0.49 |

| 17 | 高 知 | 136.2 | 0.39 |

| その他 | 924.6 | 2.62 | |

| 合計 | 35,257 | 100 |

2022年度の県別荒茶生産量(トン)

| 府県 | 荒茶生産量(t) | 比率(%) | |

| 1 | 静 岡 | 28,600 | 38.05% |

| 2 | 鹿児島 | 26,700 | 35.52 |

| 3 | 三 重 | 5,316 | 7.07 |

| 4 | 京 都 | 2,645 | 3.52 |

| 5 | 宮 崎 | 2,304 | 3.07 |

| 6 | 奈 良 | 1,755 | 2.33 |

| 7 | 福 岡 | 1,365 | 1.82 |

| 8 | 佐 賀 | 1,191 | 1.58 |

| 9 | 熊 本 | 974 | 1.30 |

| 10 | 埼 玉 | 790 | 1.05 |

| 11 | 大 分 | 673 | 0.90 |

| 12 | 長 崎 | 642 | 0.85 |

| 13 | 愛 知 | 559 | 0.74 |

| 14 | 滋 賀 | 494 | 0.66 |

| 15 | 茨 城 | 228 | 0.3 |

| 16 | 高 知 | 160 | 0.21 |

| 17 | 岐 阜 | 151 | 0.2 |

| その他 | 616 | 0.38 | |

| 合計 | 75,163 | 100 |

静岡県は長きにわたって日本最大の生産量を誇る産地でしたが、近年は生産量が減少し、鹿児島県にトップの座を明け渡しています。なお、この2県で全国の茶生産量のほぼ4分の3を占めています。

静岡・鹿児島両県に比べて規模は小さいものの、生産量において国内第3位となるのが三重県です。伊勢茶とも呼ばれる三重県産のお茶はあまりよく知られていないため、合組(ブレンド)に使われることがほとんどです。逆に京都府産のお茶、つまり宇治茶は国内外で最も評価が高く有名と言っても過言ではないでしょう。しかしその実、京都府の茶生産量は全国生産量中の4%未満にとどまり、順位は4位となっています。そのため生産エリア等の特定の条件を満たした場合に限り、奈良・滋賀・三重県産のお茶をブレンドして「宇治茶」として販売することが可能です。

南の方に目を向けると、九州は生産量トップの鹿児島をはじめとして、福岡、宮崎、熊本、佐賀、長崎、大分など、全域で茶生産が盛んです。

関東においては、埼玉県も狭山茶の産地として有名です。生産量は比較的少ないものの、非常に多様でダイナミックな生産が行われています。また、あまり知られていないことですが茨城県の猿島(さしま)や奥久慈にも茶産地があります。

なお商業的に見た日本最北の産地は、日本海側の新潟県村上市となっています。

煎茶は国内の茶産地のほぼすべてで生産されていますが、地域によってそのスタイルは異なります。たとえば九州では被覆栽培の茶葉を長く蒸して作った深蒸し煎茶が主流です。 一方、京都も被覆栽培が主流となってはいますが、普通蒸しの煎茶が主に作られています。平地では深蒸し煎茶、山間地では普通蒸し煎茶を産する静岡県では、露地栽培のお茶が好まれています。玉露の主な産地は宇治(京都府)、八女(福岡県)、そしてやや生産量は劣りますが朝比奈(静岡県)です。 抹茶は主に高級品が京都府で、安価なものは愛知県で生産されています。玉緑茶と釜炒り茶は九州で作られています。

最後に、生産量と耕作面積は必ずしも比例しないことが図からわかります。いくつか理由は考えられますが、その一つとして特定の地域においては単位面積当たりの収穫量が少ない傾向にあることがあげられます。